地域の産業や未来を支える先端技術への挑戦

先端技術を活用する県内企業の挑戦

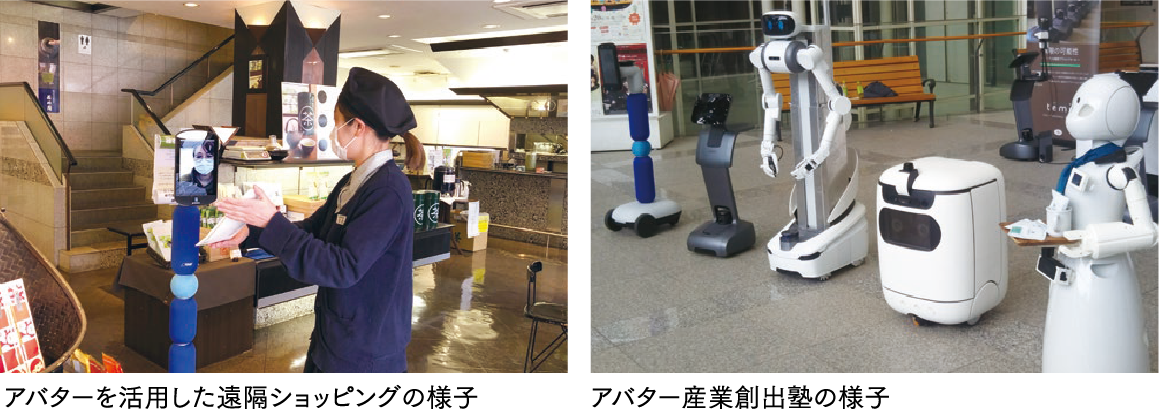

県では、2017年度から大分県loT推進ラボを設置し、県内企業による先端技術を活用したプロジェクト及びサービス・製品の認定及びその支援を行ってきました。これまでに90件のプロジェクトが認定されており、県内でも製造業や防災など様々な分野において、Alやロボットなどの先端技術を活用した取組が着実に広がっています。

今後とも進化の著しい先端技術を戦略的にリサーチし、産学連携による取組を丁寧に支援することで、県内企業の成長と県産業の裾野拡大を目指します。

次世代空モビリティヘの挑戦

「空飛ぶクルマ」をはじめとした次世代空モビリティは、世界中で開発が行われており、今後、多くの用途での可能性や、大きな成長が期待されています。

本県では、令和5年9月に、空飛ぶクルマの国産機開発を目指すベンチャー企業と協力に関する覚書を締結しました。これを弾みに、今までの産業集積で培った技術力をこうした新たな産業へ応用し、次なる成長へ繋げていきます。

ドローンの社会実装への挑戦

ドローン物流による地域実装に向けた取組

県下各地で様々な企業等と連携してドローン配送等を担う地域に拠点を持つ運航事業者を育成するとともに、災害時での活用などの地域課題解決の手段となり得るドローンを地域に実装するための実証事業に取り組んでいます。令和5年7月には発災直後に孤立世帯に対して全国で初めて救援物資配送を実施しました。

ドローンの産業分野への利用拡大

空撮や測量、農薬散布等、ドローンの普及が進む分野では、ドローンユーザーとサービス提供者を結ぶプラットフォームサイトを新たに立ち上げ、より活用しやすい環境づくりを進めています。また、県ドローン協議会では、研究開発・サービス開発補助のほか、分野別の分科会活動やドローン活用に関する研修会開催を通じ、ドローン事業者の育成を支援しています。

宇宙関連産業創出への挑戦

大分空港の宇宙港としての活用に向けた挑戦

宇宙と行き来する機材が離発着するための港の総称を宇宙港といいます。大分県は2022年に米国シエラ・スペース社、兼松株式会社、日本航空株式会社とシエラ・スペース社の宇宙往還機ドリームチェイサーの着陸拠点として大分空港の活用を検討するパートナーシップを締結し、大分空港のアジア初の水平型宇宙港としての活用に向けて取り組んでいます。

※シエラ・スペース社について…米国の宇宙開発企業。宇宙往還機ドリーム・チェイサーの開発を行うとともに米国ブルーオリジン社等と商業宇宙ステーションの開発を行う。

県内企業による宇宙ビジネス創出への挑戦

宇宙機器開発や衛星データ利活用に関する専門講座の実施、宇宙ビジネス参入に向けた研究開発・実証への補助等を通じて、県内における宇宙関連産業の創出に取り組んでいます。

次世代人材育成への挑戦

宇宙開発に知見のあるアカデミア等と連携した体験型教室やワークショップの開催を通じて、次世代を担う人材の育成に取り組んでいます。